一、问题的提出: 孟子是个讲逻辑的人吗?

孟子“好辩”,这是当时人们对于孟子的评价,也是后人在阅读《孟子》时的感受。这不仅表现在他 “言距杨、墨”,更表现在他跟帝王、论敌和生徒之间的应答论辩中。就连面对“外人皆称夫子好辩”的“指责”,他也能通过阐说“予岂好辩哉? 予不得已也”而为自己的言行方式确立正当性和合法性。

众所周知,孟子具有“舍我其谁”的道义担当,其“好辩”固然出于“圣人之徒”之身份自觉与“欲正人心,息邪说,讵诐行,放淫辞”的考虑,但对于论辩本身而言,“初衷”的正当并不能保证“方法”的得当。那么,孟子除了是一个“喜好”论辩的人,是否也是一个“善于”辩论、“长于”说服的人? 换句话说,在与他人争辩时,孟子是个讲逻辑的人吗? 如果不是,那么能否说孟子是一个擅长诡辩、狡辩,或者惯以气势压人的论辩者?

对于笃信孟子学说的人来说,以上问题或许多余; 即便孟子之后的读者并非出于儒学阵营,但倘若他对儒学经典的诠释历史有些了解,恐怕也会偏向孟子这一边。笔者以为,之所以会如此,《孟子》接受语境的变迁,以及《孟子》文本的编撰形态,是两个不容忽视的原因。

首先,从《孟子》诠释史来看,其诠释语境发生过巨大的改变。《汉书·艺文志》置《孟子》于“诸子略” 之中,说明它最初仅是一部子书,虽然在汉人那里有可能已被用作辅助儒家“五经”的“传”,但毕竟还没有取得“经典”的地位。到中唐时,韩愈在《原道》等着作中多有推崇,《孟子》的地位才得到提升; 五代蜀主孟昶命人刻儒家“十一经”,包括《孟子》在内,则是 《孟子》首次跻身诸经之列。之后,发动“熙宁变法”的王安石进一步推崇孟子,至南宋朱熹将《孟子》编入 “四书”,《孟子》的“经典”地位获得最终确立。简而言之,今人是将《孟子》视为一部儒家“经典”来看待的,经典诠释的语境使得读者以一种追寻“微言大义” 的、掘宝探秘式的心境来面对这部“经书”,这种与信仰过度纠缠的心境当然利于开显《孟子》的“隐晦言说”,但也易于遮蔽《孟子》文本具有的某些裂罅。

其次,《孟子》一书编撰者的立场,在某种程度上决定了后人对于孟子的态度和倾向。历史与记忆的回溯往往也是一种“过滤”和“重构”,记述者有意或无意的增删、文本的编排方式都影响着读者的接受效果。尤其是,就孟子与告子的论辩而言,《孟子》一书中呈现出来的告子言论总是极为简约的,只是发挥着辅助调节性的功能,告子的真实理念、言论因为缺乏除《孟子》之外其他文本的支撑,而处于历史的晦暗之中。因此,后人对孟子与告子( 以及其他对话者) 的信息了解是不对称的。如,《孟子·告子》中记载的每一场孟、告论辩,都是以告子一些极为简化的、呈守势的话为开始的,又都以孟子的雄辩的反驳作为收煞,不过,倘若那些论辩果真发生过,最后告子是否真的都因为被驳倒而哑口无言呢? 是否可以换个角度,努力去补足告子的辩文呢?

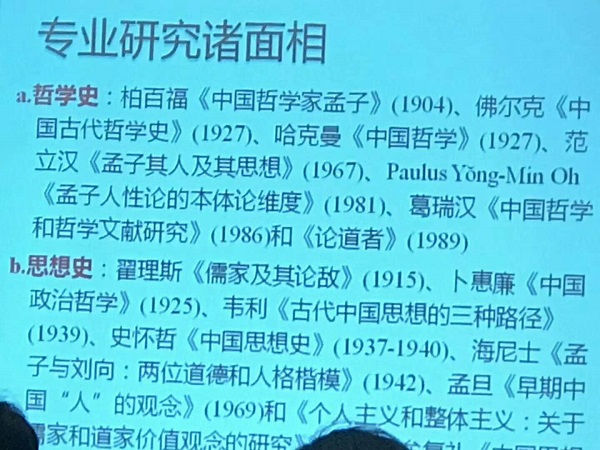

与国内学界不同,海外汉学界的《孟子》研究和理解在接受语境上更少传统经典诠释的牵绊; 在面对 《孟子》文本时,更能从一种“旁观者”的视角来审视、 考究每一场论辩的推进过程。尤有进者,在西方逻辑学、修辞学、语义学( semantics) 的影响下,西方学者往往更敏感于论辩过程中的逻辑推进与语义变异。事实上,自西方学院派汉学奠基伊始,汉学家们就对孟子论辩的逻辑性问题多有论列。本文将集中考察雷慕沙、理雅各、瑞恰慈、韦利、范立汉、刘殿爵、葛瑞汉、 倪德卫、陈汉生、朱利安( 于连) 、伊若泊等人的相关阐述,追溯其理论与方法依据,并考辨其工拙得失。笔者的意图并非在引西学之长,济国学之缺,而是期望从一个特别的角度,揭示《孟子》文本的复杂性,丰富国人对于《孟子》、对于西学的认识,由此加强与国际学界交流、对话的针对性和有效性,并以此促进自身的理论反思和方法自觉,对自身哲学、思想和学术的建构与创新发挥镜鉴和启示之功。

二、学院派汉学奠基之时的“共识”

从16世纪末西方耶稣会士( Jesuits) 登陆中国传播天主教,在译介儒家经典时,发展出真理与谬见杂糅的传教士汉学,到19、20世纪之交西方学院派汉学的正式形成,直至今天专业汉学的多维展开,西方汉学已经走过了四百多年的漫长历程。《孟子》的西译和研究伴随了这整个过程,不过,在起初很长的一段时间里,孟子一直笼罩在孔子的身影之后,得到的关注并不多。早期卫方济( Francis Nol,1651 ~ 1729) 的《孟子》拉丁译本( 1711) ,重在译介,尚谈不上是研究《孟子》的成果。真正从相对学术化的角度探究 《孟子》文本,并对其哲学论辩方式做出诸多研究性论断,其实始于19世纪初开始建立的法国学院派汉学。1814年底,法兰西学院设立了“汉族和鞑靼—满族语言与文学讲座”( Chaire de Langues et littératures Chi- noises et Tartares-Mandchoues) ,这是充满学术性、专业性的汉学讲座,开启了以“强有力的版本文献学和纯理论的批评态度”为特征的“法国传统”,可视为欧洲学院派汉学的真正诞生。

法兰西学院汉学讲座的首位演讲人是汉学家雷慕沙( Jean Pierre Abel Rémusat,1788 ~ 1832) 。在《亚洲杂纂》( 1825 ~ 1826) 中,他已认识到“典雅、泼辣、精炼和生动,这些是《孟子》文风最突出的特点”; 在 《亚洲新杂纂》( 1829) 中,他介绍了孟子的生平与着作,并比较过孔子、孟子两人的行事作风和语言风格:孟子的语言不及孔子那般高雅和精炼, 但却更华丽和考究,且在文辞的高贵方面也无懈可击。在与同时代杰出人物的哲学交谈中,孟子的对白更丰富多样,孔子的格言警句就逊色多了。……孟子同样热爱美德, 对邪恶则是蔑视甚于仇恨。他以理性的力量来抨击邪恶,甚至不惜采用嘲弄的手段。他的论辩方式近乎苏格拉底式的反讽,即并不正面跟他的论敌争论,而是先承认对方的前提,再从这些前提中导出荒谬的结论,结论的荒谬自然拆穿了前提的伪正当性以及论敌的意识混乱……孟子不如戴奥真尼斯( Diogenes) 那般与亚里斯提卜( Aristip- pus) 相像,但也没有冒犯体面与礼仪。他的活跃与鲜明有时确实表现得过于尖刻,但他总能从对公众事业的热忱中获得激励和鼓舞。雷慕沙的此番评论未提及具体的《孟子》文本,但他对孟子“反讽”论辩方式的说明让人想起孟子与告子辩论“杞柳桮桊”、“性犹湍水”、“生之谓性”的文本片段( 《孟子·告子上》) ; 孟子正是在这些辩论中熟练运用了归谬反诘法。

雷慕沙敏锐地关注到孟子所采用的论辩方法,其肯定性评论成为之后相当一段时期内西人议孟子之公论,转引者甚众。雷慕沙的高徒卜铁( Guillaume Jean Pierre Pauthier,1801 ~ 1873 ) 在1840年出版的 《东方圣书》、1841年出版的《四书》法译本中也对孟子推崇有加: “在东方的作家中,也许没有哪个人如孟子般对欧洲人,特别是法国人产生那么大的吸引力; 这是因为,尽管中国人的心灵已是活泼有生气的了,但孟子却是最杰出的一个。他运用反讽手法的水平炉火纯青,在他手里,反讽这一论辩武器更具杀伤力、更敏锐,( 在这一点上) 圣人苏格拉底仍相形见绌。”不难看出,卜铁对孟子之赞评延续了乃师雷慕沙的论调。美国第一位汉学教授卫三畏( Samuel Wells Williams,1812 ~ 1884) 在《中国总论》 一书谈及孟子的论辩方法: “继苏格拉底的风格之后,他和对手从不计较,而是承认对方的前提,从而推导出其中荒谬的论断,使他们陷于困境。”此言未加注释,但显系化用雷氏之语。

这种稍显笼统、然而对孟子论辩方法持肯定态度的看法到了英国着名汉学家理雅各( James Legge, 1815 ~ 1897) 那里,得到了进一步阐扬。1875年,理雅各编译了《孟子其人其书》,与1861年出版的《孟子》 英译本相比,这是一本普及性读物。书前有长达121页的“绪论”( Prolegomena) ,其中也论及孟子的论辩:他天性中的特异面比他的老师( 按,指孔子) 更引人注目,在他身上有股“英气”。而且他还是一位辩论大师; 他不“好辩”( 他曾解释说自己不好辩) 而不得不辩,这时他确实展现出辩论大师的风采。我们不禁欣赏他在推理过程中的精巧微妙之处。理雅各的中国经典译介在西方影响甚巨; 相当一段时间内,理雅各对待孟子论辩方法的那种迂回而赞赏的态度一直是极为典型而具有统摄性的。

19世纪末,英语世界的汉学研究也逐渐摆脱之前的一些偏颇,走上了专业化道路。这结束了之前汉学研究单纯重视译介的局面,也改变了过去研究结论较为一致的情形,汉学研究显现出多元发展的局面。在孟子研究领域,各种新的理论方法得到应用,由此, “孟子在论辩中是否遵循逻辑?”也成为汉学研究领域激发分歧的一个话题。

三、批评的分野

20世纪初的中国学术界,躁动、弥漫着一种科学主义的气息。1与之相伴的是,在人文研究领域,怀疑论的风气撼动着传统经典的崇高地位,包括《孟子》在内的儒家经籍受到了巨大的冲击。以“疑古派”为代表的“新经学”在“辨伪”的大旗之下,对儒家经典的文本意义和历史价值进行了彻底的“重估”。1929年,英国语义学理论家、“新批评派”的创始人之一瑞恰慈( I. A. Richards,1893 ~ 1979) 就是在这种氛围之中来到中国的,然而,他却是一位在强势的科学主义面前竭力为诗性语言辩护的学者。离开中国后,瑞恰慈完成了《孟子论心: 复式定义的试验》一书,尝试将西方语义学、心理学研究理论引入孟子研究。在《孟子论心: 复式定义的试验》第二章“孟子的话语( utterance) 形式”中,瑞恰慈选择孟、告论辩这一 “最为成熟、明晰”、“最有逻辑”、因而也是跟西方思维最为接近的篇章段落,来做详细分析和比较研究。首先,瑞恰慈从西方逻辑的视角细致剖析了孟、告论辩中所使用的“杞柳桮桊”、“湍水”类比。他尝试按照西方逻辑的自然而又必然的模式将孟、告二人的论辩进一步向前推进,由此反观,孟、告二人并没有沿着导向“分析逻辑( analytical logic) ”的路径来进行辩论,没有采用西方人习惯的那种详尽而充分的类比方式,也没有对引发争论的概念差异进行分析。其次, 瑞恰慈分析了孟、告二人以“白之谓白”来讨论“生之谓性”的一节,指出这一论辩所运用的并不是严格意义上的类比思维,因为论辩双方都没有充分区分概念( “白”、“性”) 的多义性,以及不同概念之间在抽象层级和一般性( generality) 上的差异。因此,辩论结果似乎是孟子以“归谬法( reductio ad absurdum) ”取胜。之后,瑞恰慈又分析了孟、告关于“义之内外”的辩论。在这次辩论中,“白”、“长”也是多义性的,孟子充分注意到施事者与施事对象的区分,并且,他以告子也认可的食欲( “耆炙”) 内在性( 告子一开始即说“食色性也”) 来类比“长”( “长秦人之长”、“长吾之长”) 这种“义”的内在性,“以子之矛,攻子之盾”,似乎快速取胜。然而,瑞恰慈却指出,孟子过于急切地要击败告子,以至于无暇顾及很多细节的分析与校正,也不关心告子的观点是如何构建起来的。到最后,“外在的刺激/线索( the outer cue) ”和“内在的冲动( the in- ner impulse) ”之间的差别并没有得到妥帖的分析。

当然,问题并非只出在孟子那里。瑞恰慈认为, 孟子和告子实际上都没有特别用心于从概念分析的角度分辨“内在”与“外在”、“实然”与“应然”等概念的内涵差别,而更倾向于采用具体的实例来说明问题,不加区分地同时使用那些差别极大的概念。由此引申开去,瑞恰慈觉得,在早期中国思想中,概念分析的发展其实很不充分。总之,他认为孟子式的论辩以说服他人为目的,而无心于推导概念的差异本身; 只是在驳论的意义上注意到对手的论证形式,并没有对其进行细致考察,所以孟子的论辩亦有漏洞可寻; 论证偏好使用具体的例子,关注辩论潜在的现实影响, 而非像西方思想家那样偏好于诉诸抽象的逻辑原则( 注重精确性、明晰性和内在一致性) 来论理服人。

瑞恰慈对汉语概念的多义性深信不疑。他认为汉语词汇常常是一种“召唤性表达”( evocative utter- ance) ,有很强的诗性。即便孟子写作的目标是严格意义上的散文,其表述仍往往是浓缩的诗( condensed poetry) 。在比较儒家哲学和康德哲学时,瑞恰慈更是指出康德借助明晰的逻辑而儒家则运用暗示性的猜测( indicated guess) 。很明显,《孟子论心: 复式定义的试验》一书首先不是严格意义上的汉学着作,而是一部以《孟子》为材料而展开的语义学“复义”研究和中西比较研究。他重视的恰恰是《孟子》及其他中国经典中语言的“难以理解性”,而非要为中国思想提供一种明晰的理解方案。不过,这是一种成功的比较研究。正是在这个意义上,赛义德( Edward Said, 1935 ~ 2003) 称赞此书是“真正多元主义的”、“鼓舞人心的”的榜样。瑞恰慈虽然到过中国两次,但并不会说汉语,《孟子论心: 复式定义的试验》实际是1930年5月他与燕京大学的同事李安宅、H. T. Hwang、博晨光( Lucius Porter,1880 ~ 1958) 七八次小型读书会的成果。与瑞恰慈相比,英国汉学家、翻译家亚瑟·韦利( Arthur Waley,1889 ~ 1966 ) 对汉语非常谙熟,却一次也没有到过中国。《古代中国思想的三种路径》是韦利的一部名着,此书介绍古代中国三种思想路径之一的 “儒家道德情感”,所选取的文本就是《孟子》。关于孟子的论辩方法,当从论辩科学性的角度看,韦利的观点和瑞恰慈相似; 然而,他对于孟子论辩方法的价值评判却与瑞恰慈大相径庭。

四、论锋又起: 陈汉生及其反对者

在相当一段时间内,刘殿爵的精彩阐发似乎为孟子式论辩的逻辑难题画上了一个句号,特别是,如果是以《孟子》为中心来看待这种论辩,那么刘殿爵的看法无疑是笼罩性的,在没有新的整体性的汉学观念产生之前,其结论基本上可视为对这个问题的“盖棺定论”。但是,进入20世纪90年代,随着西方汉学的发展,新的整体性的汉学观念继续出现,孟子式论辩的逻辑问题再次成为了一个有争议的话题。

这次挑起论锋的是汉学家陈汉生( Chad Hansen,1942 ~) 的《中国思想的道家学说: 一种哲学诠释》,此书提供了一种非常独特的解读方案。陈氏首先是一位研究中国古代语言和逻辑的汉学家,所以是从古代语言和语义理论入手来研究中国思想的。他试图建立一种结合了一组说明性假说的统一理论( unified interpretive theory) ,这在作者《道家在中国哲学中的地位》一文中有着详细解说( 见《中国古代的语言与逻辑》“附录”) 。具体说来,作者认为中国先秦的语言与心理学说经历了四个阶段: 1. 肯定“道”( 儒、墨) ; 2. 反语言的“道”( 孟子、老子) ; 3. 分析期( 后期墨家、名家、庄子) ; 4 权威主义时期( 荀子、韩非子) 。不过,陈汉生宣称自己无意于断代理论( dating theory) ,因此这种“四阶段论”并不受某些历史细节的影响。他认为自己的理论是“道家理论”,通过反思之前的“宽容原则”, 转而“要仔细地和以赞赏的眼光考察儒家反对者的批评,而以批判的眼光注视儒家辩护的恰当性”。他 “从两点上强调了道家的地位: 一、认为道家是在中国思想发展史中最受曲解的哲学; 二、与一般儒家的偏见不同,在作为一个整体的中国哲学史中,道家的观点更具有意义”。

《中国思想的道家学说: 一种哲学诠释》第5章4专论孟子,标题是“既成学说的回击”。陈汉生将孟子置于“反语言时期”的前锋位置,时时处处可见对于孟子的批评。他认为孟子在思想上借用、复制了原始道家杨朱的理论结构来反驳墨子; 其人格伦理学是互相矛盾的,他借助功利性思维来劝说君主们推行无关乎 “利”的“义”和“仁政”,其结果只会导致混乱而不是秩序; 孟子对“辞让之心( 礼) ”、“是非之心( 智) ”的论证并不充分; 孟子“心”论的真正问题在于,孟子一定要把它解释为一种规范性理论( normative theo- ry) ,他将其未必雄辩的特定道德心理学和规范性理论混为一谈了,企图从“实然”中汲取出“应然”来;孟子对儒家的辩护并未上升至语言理论的层面,因为他的理论本身即是反语言的;关于孟子运用的类比,陈汉生认为“粗暴笨拙而又不具说明力”,而刘殿爵对孟子式类比合法性的论证由此也陷于一厢情愿的意图伦理之中。总之,“《孟子》一书所呈现的孟子的推理方式是,他在辩论中总是尽其所能地玩弄语言花招,含糊其辞,任意转换自身立场,乃至运用人身攻击,非常势利而傲慢,目中无人地战胜对手。他最擅长的是以回避问题实质、转移问题和牵强附会的隐喻类比来羞辱对手”。所以,“那种认为中国哲学倚重直觉多过理性的陈腔滥调基本上肇因于孟子”。孟子就是古代哲学家中的“笑柄”(laughingstock)。

在对早期中国思想的解读中,陈汉生有意针对的是其所谓西方关于中国思想的“主流诠释理论”。这一“主流理论”倾向于认为,“中国哲学是建立在诡异直觉和神秘主义基础上的非理性的,甚至无理性的、 反理性的操习”; 同时,这一理论有意抬升儒学在中国哲学中的支配权,其实质是把中国哲学化约为儒家哲学,结果必然使墨家变得肤浅,法家变得不具备说服力,道家则完全不可理喻。瑏琐陈汉生激烈反对这种成见,强调中国与西方印欧文化在语言观念上的根本差异: 印欧文化对语言采取的是一种语义学( semantic) 进路,而早期中国文化则采取一种实用主义进路; 在中国,“语言是一种社会实践,其基本功能是指导行动”。其“四阶段论”的框架正是在这一理论前提下提出来的。然而,其雄心勃勃的理论重建却是解构有余,建构不足; 其实用主义语言学透视出的结论,解蔽与遮蔽之处不相上下。瑏瑥在其对孟子的苛评中,盲视和偏见尤多,亦不乏互相矛盾之处; 其倨傲武断的排他性立场,即便实用主义立场相近者如安乐哲( RogerT. Ames,1947 ~) ,也无法全然认同。其遽下断语的作风受到万白安( Bryan W. Van Norden) 和黄百锐( David Wong) 等人的批评,自在情理之中。

法国哲学家、汉学家朱利安( Franois Jullien,又名于连,1951 ~) 在某些事实认证问题上参考了陈汉生《中国思想的道家学说: 一种哲学诠释》中的观点,但是,在价值评判问题上,却基于其整体性的比较研究思路而与陈汉生大相径庭。朱利安《迂回与进入》致力于“进行最远离逻各斯的航行,直至差异可能到达的地方去探险”。作者在中、西差异化的视野中揭示出,中国文化( 兵书、诗学、政治、哲学、艺术, 等等) 热衷于运用与“正面”针锋相对的另一种意义策略———一种微妙的“迂回”术,这种“迂回”有其特殊的有效性,它同样可以提供“进入”的可能。此书第十一章“成熟的过程,实现的飞跃”是以《孟子》为中心展开的。朱利安认为,孟子式的“智慧”表现在“受间接影响并通过自然发展而不是通过言语的交流达于智慧”,这种“智慧”是与“哲学”相分离的———“在这种教法选择之中,没有给辩证法研究、甚至干脆说没有给说服理论留出任何地盘”。当孟子看到他的时代产生哲学争论时,就不加掩饰地意欲以间接手段的名义从中摆脱出来,从而自觉与“哲学讨论”保持距离。通过避开辩论,孟子取消了“论述真理”,而采用一种“具体化”与“典型化”的“情境体系”、“剪辑”、 “平行排列”的方式,呈现“关系”( “比较”、“距离”)的价值,以一种迂回的方式说明自己做的是跟古代圣人一样的事情———他意在“传播”,而不是“说服”。总之,孟子所从事的是一种“能够导致补救的内在逻辑”,“不是直达一种原则,而是陈列一系列的情况。在行文中设置的标尺并没有规定一种行为,而是让我们经历它的平衡过程”。

五、小结: 哲学与信仰之间的孟子

孟子式论辩的逻辑性问题在当下之所以成为一个难题,是跟我们身处的思想语境密切相关的。16世纪末以来,中、西思想与学术的碰撞与交融,使这一问题得以显形。而19世纪下半叶中、西实力的反转, 激发了中国国内对于中、西思想的持续论争; 尤其是20世纪初“新文化运动”和“五四运动”将西方“赛先生( Science) ”迎纳进来,伴随着现代中国学术的建立,严复( 1854 ~ 1921) 、梁启超( 1873 ~ 1929) 、胡适( 1891 ~ 1962 ) 、章士钊( 1881 ~ 1973 ) 、郭湛波( 1905 ~ ?) 、张东荪( 1886 ~ 1973) 、詹剑峰( 1902 ~ 1982) 、汪奠基( 1900 ~ 1979) 、沈有鼎( 1908 ~ 1989) 等学者先后出版了中国逻辑学研究的论着。从“发现” 到“发明”,中国逻辑学得以建立。直至今日,我们仍置身于这一从“发现”到“发明”的思想语境中——— 这是孟子论辩之逻辑性问题所以具有意义的根本语境,它构成了我们思考这一问题的 “前理解( Vorverstndnis) ”。

很明显,两千多年前的孟子在论辩中不可能遵循亚里士多德《工具论》一书中总结出的形式逻辑原则。但是,近四百年来中西思想/思维的接触与融合,使得今日对孟子论辩逻辑性问题的解答必然要基于一种 “中西视域融合”的立场,而不应仍然片面强调中国文化的相对性,亦不应把中西文化之间的差异性“转码” 成两者之间的不可兼容性。从“中西视域融合”的逻辑学立场出发来思考,说到底也是一种“重估”和“重构”。也就是说,如此思考的结论可能是: 从逻辑学角度看,孟子并不完全像传统经典诠释所理解的那样雄辩; 在其论辩过程中,确实存在着某些违逆逻辑原则的辩辞。

在面对具体论辩时,仍然需要具体问题具体分析。孟子自认长于“知言”,且善于运用类比譬喻,由此形成了言语犀利、辩才无碍的论辩风格。然而,有些类比孟子用得并不妥贴。即如《孟子·告子上》第二章,孟子接过告子的话茬,继续以“水性”类比“人性”; 又如,《告子上》第三章从“生之谓性”到“白之谓白”的跳跃,都犯了物类不比的错误。当然,因为这两处要么是告子先行提出一个不恰当的类比,要么是告子也认可了孟子的逻辑跳跃,所以,似乎是孟子在“将错就错”,最终是要以归谬法驳倒告子; 保守一点说,孟、告两人犯了共同的错误。显然,文本的编排方式有利于孟子。假如是孟子发言在前,告子辩语在后, 那么,获胜的就可能是告子而不是孟子了。另外,孟子大概不仅“好辩”,且峻急多诋,有时在辩论中表现得非常急于求成,这也使得他对类比( “明类”、“知类”) 的运用过于灵活,概念内涵含混模糊,缺乏逻辑的确定性和明晰性。

然而,孟子在中国思想史上的价值与地位并非全由其论辩的逻辑性来决定。其思想有其精微之处,在孔子有意回避的“性与天道”论域中,孟子多有阐说;该话题更多关涉信仰结构,而“信仰”与逻辑学赖以建立的“知性”其实畛域有分。自康德以来,这一点早已成为共识。要而言之,相较于西方意义上的“哲学”与 “信仰”,孟子继承并发扬光大的是一个界乎“哲学” 与“信仰”之间的人文传统。他对“性善”、“良知”、 “仁政”的推阐,既是“论证”,又是“弘扬”。故而,要理解孟子论辩的真意,必须同时参以逻辑原则和历史思想语境,而取一种“同情之理解”的态度。就此而言,刘殿爵结合逻辑原则与思想语境来解说孟子式论辩,仍是最值得肯定的一种致思路径。

韩振华:北京外国语大学中文系主任,副教授,北京孟子书院学术委员会委员

下图为本文作者在2019年孟子诞辰2391周年之际,在《孟子思想当代价值与应用暨孟子文化传播的数字化·艺术化·国际化》论坛上